Projektlaufzeit: 03.2021 – 08.2024

Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Projektlaufzeit: 03.2021 – 08.2024

Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

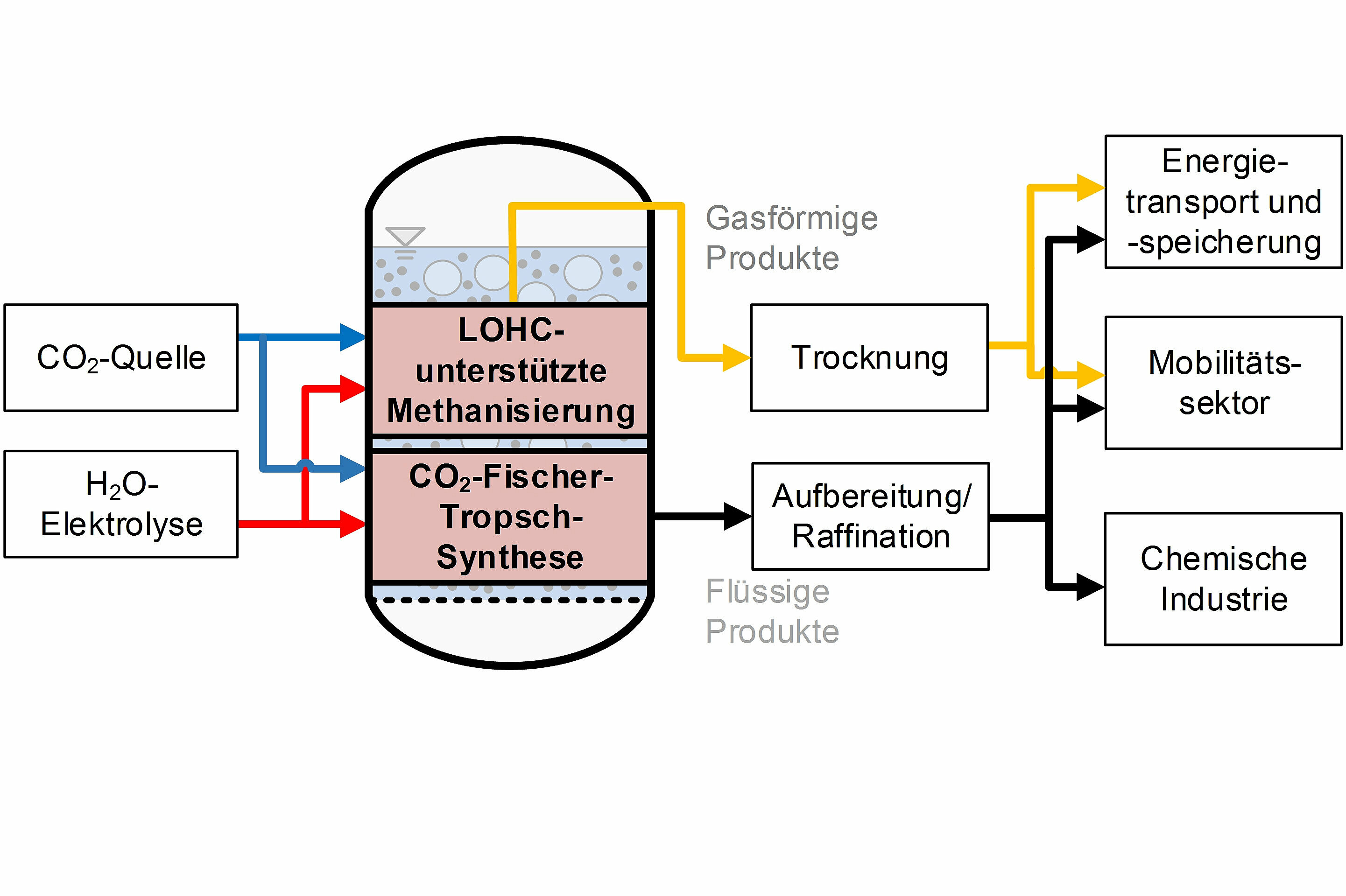

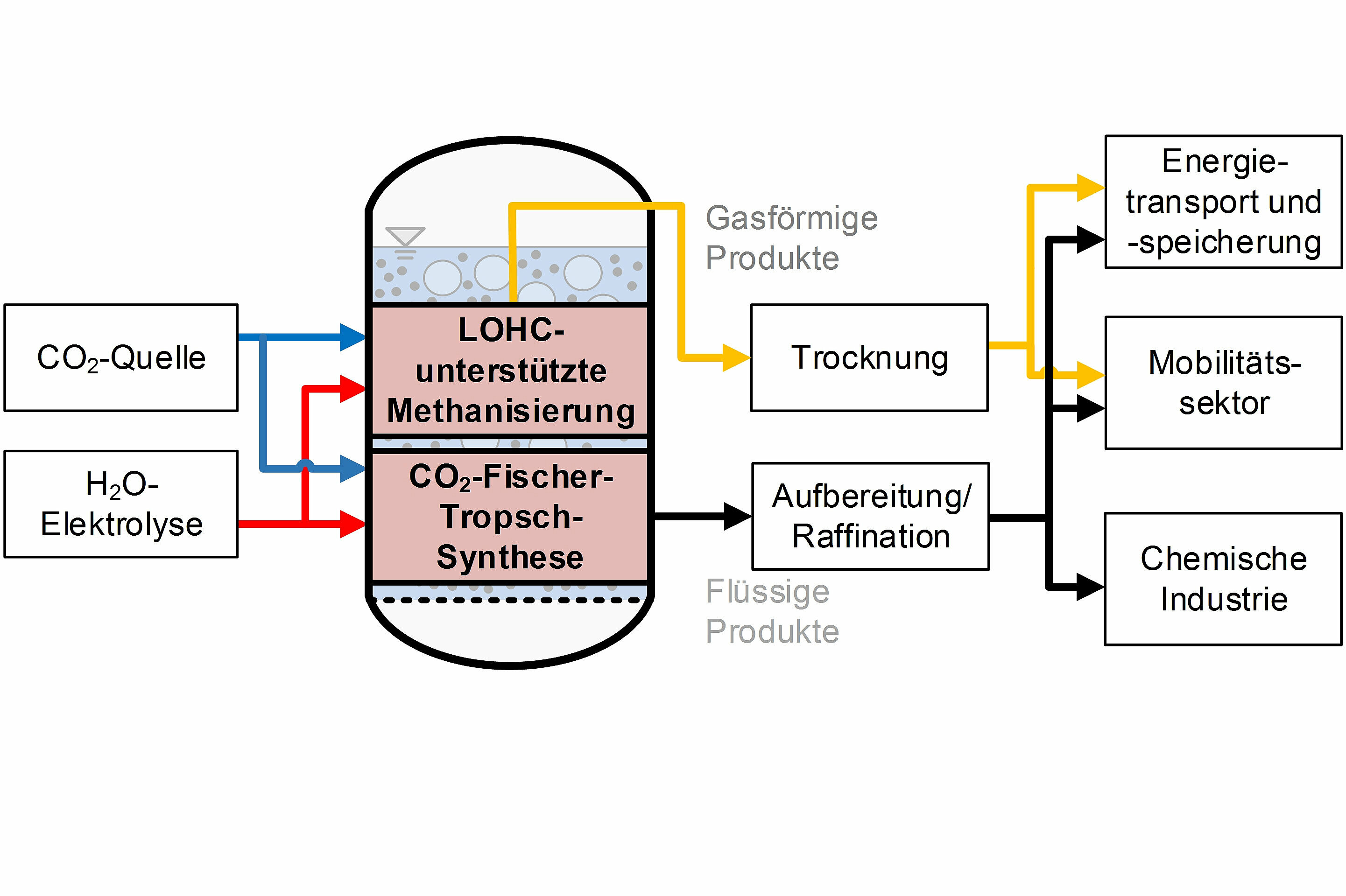

Im Verbundvorhaben InnoSyn wurden zwei innovative Syntheseverfahren in Suspensionsblasensäulen zur Umwandlung von grünem Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid in klimaneutrale gasförmige und flüssige chemische Energieträger entwickelt. Dabei handelte es sich um eine Transfermethanisierung zur Erzeugung von synthetischem Erdgas (SNG) mithilfe von hydrierten LOHC sowie eine direkte CO2-Fischer-Tropsch-Synthese (CO2-FT) zur Herstellung von Syncrude. Aus diesem können über verschiedene Aufbereitungsverfahren unterschiedliche erneuerbare Kraftstoffe (z. B. Jet-Fuel) erzeugt werden. Die DVGW-Forschungsstelle am EBI des KIT war dabei für die Untersuchung der Hydrodynamik in Suspensionsblasensäulen mittels moderner ortsaufgelöster Messverfahren sowie für die technische und ökonomische Bewertung der PtX-Gesamtprozessketten der beiden Verfahren verantwortlich.

Experimentelle Untersuchung von Hydrodynamik und Stofftransport

Um das Verhalten von Gas und Flüssigkeit in den Suspensionsblasensäulenreaktoren besser zu verstehen, wurde moderne Messtechnik wie die elektrische Kapazitätstomografie (ECT) und spezielle Nadelsonden erfolgreich eingesetzt. Damit konnten wichtige Messgrößen wie der Gasgehalt und die Blasengröße erfasst werden. Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Einfluss von Flüssigkeitseigenschaften wie Viskosität und Oberflächenspannung, die bisher nicht vollständig verstanden sind. Dazu wurden gezielt passende Flüssigkeiten (z. B. Benzonitril oder 1-Decanol) ausgewählt und unter realitätsnahen Bedingungen getestet. Die Versuche fanden am eigens umgebauten und erweiterten Blasensäulenversuchsstand des DVGW-EBI statt. Die gewonnenen Daten helfen dabei, Computermodelle zu verbessern und liefern neue Erkenntnisse zum Stofftransport. Auch in Zukunft soll der Versuchsstand Forschung und Industrie bei der Entwicklung innovativer Lösungen unterstützen.

Technische und ökonomische Bewertung

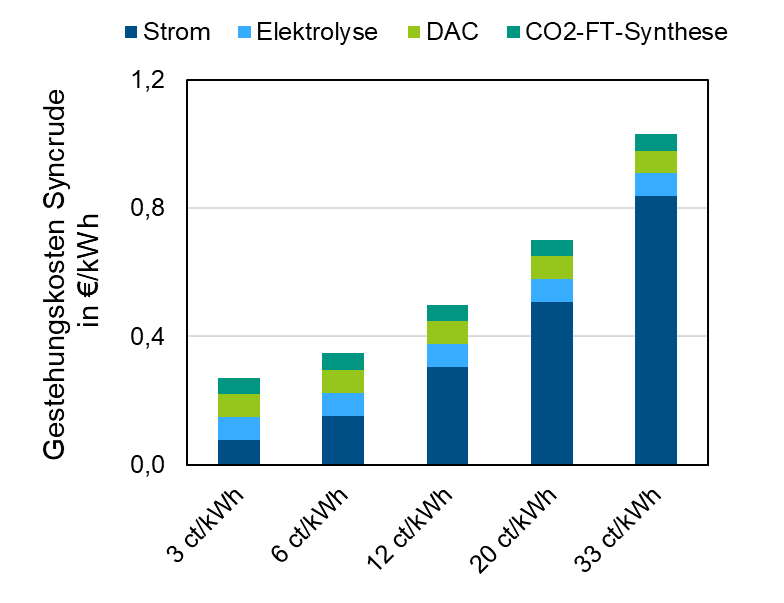

In einem zweiten Schritt wurden die beiden innovativen Syntheseverfahren technisch sowie ökonomisch umfassend analysiert. Dafür wurden die Transfermethanisierung sowie die CO2-FT in eine Gesamtprozesskette integriert, die eine PEM-Elektrolyse und eine Direct-Air-Capture Anlage (DAC) als CO₂-Quelle umfasst. Unter Berücksichtigung sämtlicher Energieverbraucher ergeben sich für die Gesamtprozesskette bei der Transfermethanisierung technische Wirkungsgrade von 35 % bis 41 % und bei der CO₂-FT 30 % bis 34 %. Wesentliche Einflussfaktoren auf den Ausnutzungsgrad beider Verfahren stellen die verwendeten Technologien zur Eduktbereitstellung dar. Basierend auf einer Prozesskettenmodellierung und Literaturdaten wurden die Gestehungskosten der beiden Produkte ermittelt. Den größten Kostenanteil machen dabei die Stromkosten aus. Bei einem Strompreis von 20 ct/kWh betragen die Gestehungskosten für synthetisches Methan 0,59 €/kWh und für Syncrude 0,70 €/kWh. Für beide Syntheseverfahren ergeben sich höhere Gestehungskosten als bei etablierten Verfahren wie die Methanisierung im Festbett oder die CO-FT-Synthese. Dennoch stellen die beiden innovativen Syntheseverfahren eine vielversprechende Alternative dar. Ein wesentlicher Vorteil zeigt sich im Kontext stark schwankender erneuerbarer Energien. Die Technologien ermöglicht einen instationären Betrieb mit schnellen und extremen Lastwechseln, wodurch sie flexibel auf volatile Stromerzeugung reagieren können. Ein wesentlicher Vorteil der CO₂-FT-Synthese liegt zudem in der direkten Nutzung von CO2.

Ein Kernelement der Energiewende ist der Ausbau von erneuerbarer Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie. Herausforderungen für das Gesamtenergiesystem sind der fluktuierende Charakter dieser Stromerzeugung und die sektorübergreifende Integration des erneuerbaren Stroms. In der Wasserelektrolyse wird dieser erneuerbare Strom in grünen Wasserstoff umgewandelt. Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich die Arbeiten im Verbundvorhaben auf die Entwicklung von zwei Syntheseverfahren (siehe Bild) zur lastflexiblen Umsetzung des grünen Wasserstoffs in erneuerbaren chemischen Energieträgern in chemischen Blasensäulenreaktoren.

An der DVGW-Forschungsstelle liegt der Fokus auf der grundlegenden Untersuchung der Hydrodynamik in Blasenreaktoren. Ziel ist es die Verlässlichkeit der fluiddynamischen Auslegung eines Blasensäulenreaktors zu erhöhen. Dazu müssen die lokalen Vorgänge (z. B. Blasenaufstieg und -interaktion) und das Zusammenwirken von Hydrodynamik und Stofftransport beschrieben werden. Um die lokalen Vorgänge in der Blasenströmung besser zu verstehen, werden im Projekt InnoSyn verschieden Messverfahren zur Untersuchung der Hydrodynamik eingesetzt.